山东商报·速豹新闻网 张宇轩

10月29日,东营市政府新闻办召开东营市老龄事业高质量发展新闻发布会。

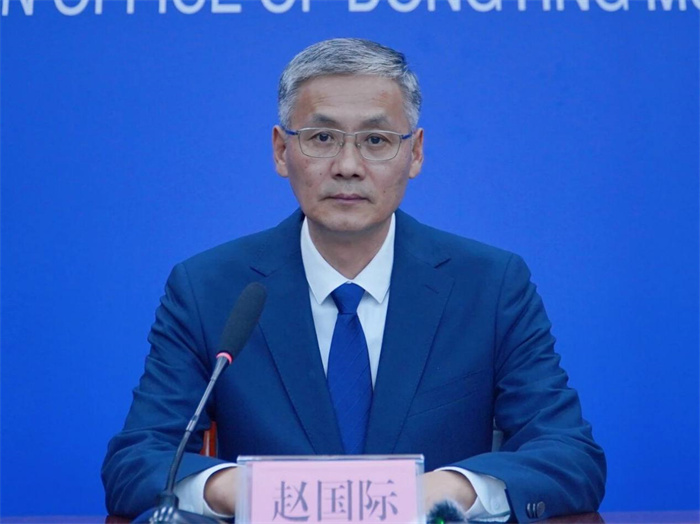

据市民政事务服务中心主任赵国际介绍,市委、市政府高度重视老龄工作,围绕“实现老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐”目标要求,不断健全保障老年人权益的各项制度措施,取得了一定成效。东营市相关经验做法被全国老龄办评为“2025年老年友好型社会建设典型案例”。

聚焦“老有所养”,推进养老服务便捷可及。

加强政策创制。市政府印发《东营市养老服务高质量发展三年行动计划(2024—2026年)》,制定30项措施,细化98项任务清单。市民政局等部门出台基本养老服务清单、“三方融合、五床联动”、老年父母+残疾子女”家庭共同入住养老机构、老年助餐等20余项“1+N”配套政策,养老服务政策体系不断完善。

强化兜底保障。实施经济困难老年人养老服务补贴、高龄津贴等补贴政策,15万余名老年人受益,年发放补贴资金约1.6亿元。积极落实国家向中度以上失能老年人发放养老服务消费补贴试点政策。建立特困人员供养标准动态调整机制,全市失能特困老年人集中供养率达到60%。

优化服务供给。坚持“扩量、提质、增能”,不断健全完善县区、乡镇(街道)、村(社区)三级养老服务网络,加强普惠性、基础性、兜底性养老服务供给。截至目前,全市各类养老机构62个,发展社区老年人日间照料中心、农村幸福院、老年食堂等城乡养老服务设施477处。连锁化品牌化规模化养老服务品牌2个,省级智慧养老院2家。

聚焦“老有所医”,推进医养康养融合发展。

深化健康促进。加强健康生活方式指导及干预,在全市组织开展老年心理关爱、营养改善、口腔健康、痴呆防治等行动,倡导健康生活方式、强化健康生活理念。其中,“心愈”老年心理关爱行动实现乡镇(街道)全覆盖,年内预计筛查1.7万人。

提升专业服务。全市建成老年病医院、康复医院和护理院(站)11家,二级及以上公立综合性医院均设置老年医学科,综合性医院、康复医院和护理院均建成老年友善医疗机构。

推进医养结合。全市“两证齐全”医养结合机构总数为38家,医疗机构与养老机构签约率达100%。16家医疗机构设置安宁疗护床位251张。全市家庭医生团队累计签约65岁及以上老年人32.2万余人。

聚焦“老有所为”,推进老年人参与共治共享。

广泛实施“银龄行动”。全市城乡社区成立578支由老年人组成的银龄行动志愿者服务队伍,积极参与民主监督、移风易俗、纠纷调解、文教卫生、体育健身等活动。

积极开展志愿服务。全市注册老年志愿者1.4万余人,在服务乡村振兴、基层治理和家风传承等方面发挥了重要作用。东营区辛店街道“红豆奶奶”赵晓凤荣获全国“敬老爱老助老模范人物”、全省道德模范;垦利区左一村以“小老人”帮助“老老人”,唱响“夕阳正当红”;东营仁爱颐养院入住的80岁老中医王俊文为在院老年人提供诊疗服务,既“享老”又“助老”。

有序开发老年人力资源。实施银发人力资源开发助力行动,探索建立银发人力资源登记服务制度,鼓励开发适老化工作岗位,引导社会化力量为银发人力资源开发提供服务,推动广大老年人特别是离退休专业技术人员发挥作用。

聚焦“老有所学”,推进老年教育提质增效。

完善办学体系。全市建成市、县、乡、村四级老年教育办学体系,其中老年大学(学校)91所、在校老年人3.1万人。

创新“互联网+”教育模式。建设东营市老年大学“金秋在线云课堂”、东营市终身学习在线、东营市老年学习在线等市级教育平台,课程资源达185门。

灵活开展教育培训。依托村(社区)服务阵地开展老年人健康教育培训活动,组织专业养老机构进社区开展“培基赋能”行动,提高老年人家庭照护技能,今年以来培训1300余人次。

聚焦“老有所乐”,推进适老环境宜居友好。

建设友好城市环境。围绕空间友好、出行友好、居住友好、服务友好、参与友好、政策友好、人文友好“7大友好”,制定20项措施和100项指标,积极推动老年友好型城市建设。成功创建全国示范性老年友好型社区14个。

建设友好文化环境。丰富老年文体生活,组织开展广场舞集中展演、重阳节敬老演出、老年书画作品展等文化活动,全市公共文化场馆全部实现向老年人免费开放。

营造敬老社会环境。深入开展人口老龄化国情教育,每年10月各级广泛开展“敬老月”系列活动,营造了关心关爱老年人浓厚氛围。

下一步,东营市将坚持以政府有为、市场有效、社会有情、家庭有爱“四有”格局为统领,推动老年友好型城市建设,打造银龄“幸福家园”,让老年人共享改革发展成果、安享幸福晚年。